News

- 2年生修学旅行21日、22日

- 2年生修学旅行20日、21日

- 東岡山IPUこども園の皆さんが来校

- 令和7年度 芸術鑑賞会を実施しました

- 【工業化学科】第11回全国ユース環境活動発表大会 中国地方大会で「審査委員特別賞」を受賞しました

現代社会では、人口増加に伴う食料・エネルギー・環境課題が深刻です。これらに対処しSDGsを達成するためには「ものづくり」が求められています。中でも魚は天然資源への依存が大きく、漁獲量は減少。人口増加に対応するため、養殖が重要視され、様々な産業が参入しています。『食』に工業的なアプローチをし、プロジェクトを立ち上げることで、東工生は持続可能な解決策を考えています。

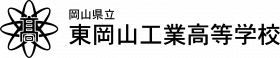

アクアポニックスは、水産養殖(アクアカルチャー)と水耕栽培(ハイドロポニックス)を同時に行い、魚の排泄物由来の窒素やリン酸を植物の成長に利用する循環型農法です。工業高校の強みを生かし、温室の加温や電力を太陽光エネルギーで補い、化学分析の技術を駆使して水質を管理します。岡山理科大学からは養殖技術を、瀬戸南高校からは植物栽培の技術を学び、機械科、電子機械科、工業化学科、設備システム科、電気科の5つの専門科が連携し、前例のない組織的な生物生産が始まります。

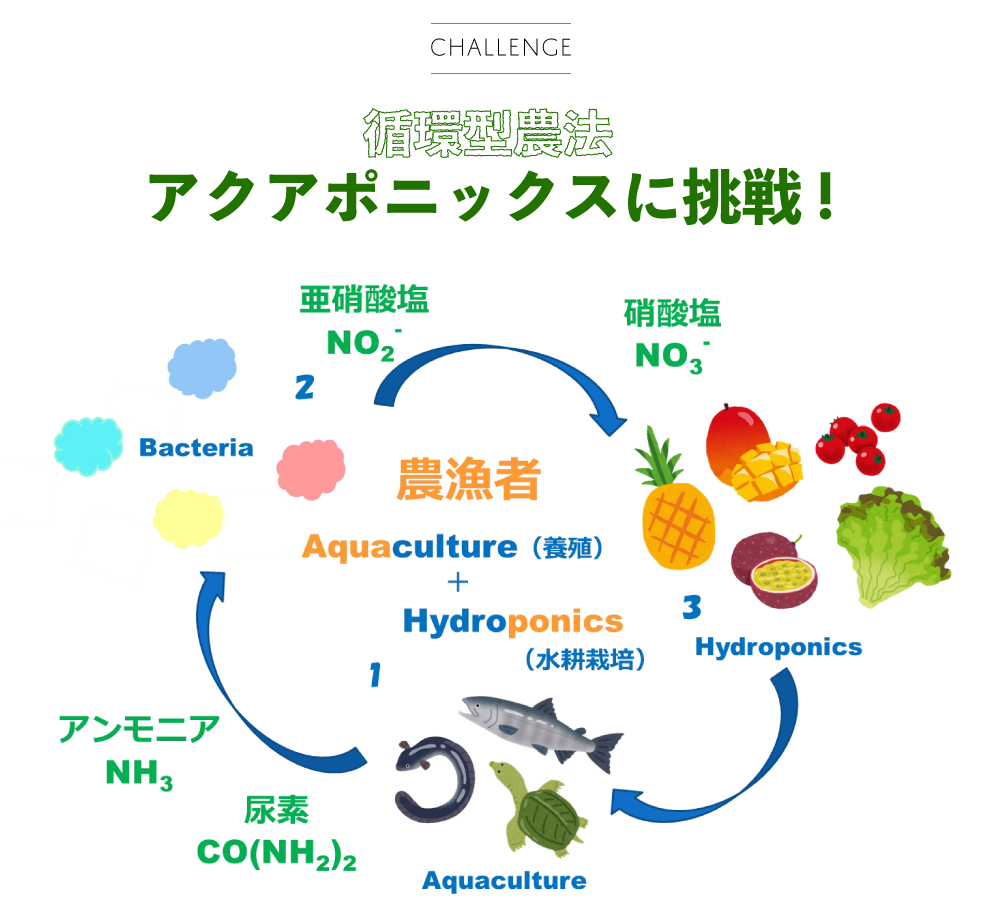

アクアポニックスで用いる生け簀や水槽の重量は軽く1トンを超えます。それらには相応の強度が必要で、特に水槽台を製作するには、高度な溶接技術が必要です。生け簀は木材フレームをFRP(繊維強化プラスチック)で補強したものを製作しています。工業高校ならではのスキルがここで活きます。

バナナ育成日記

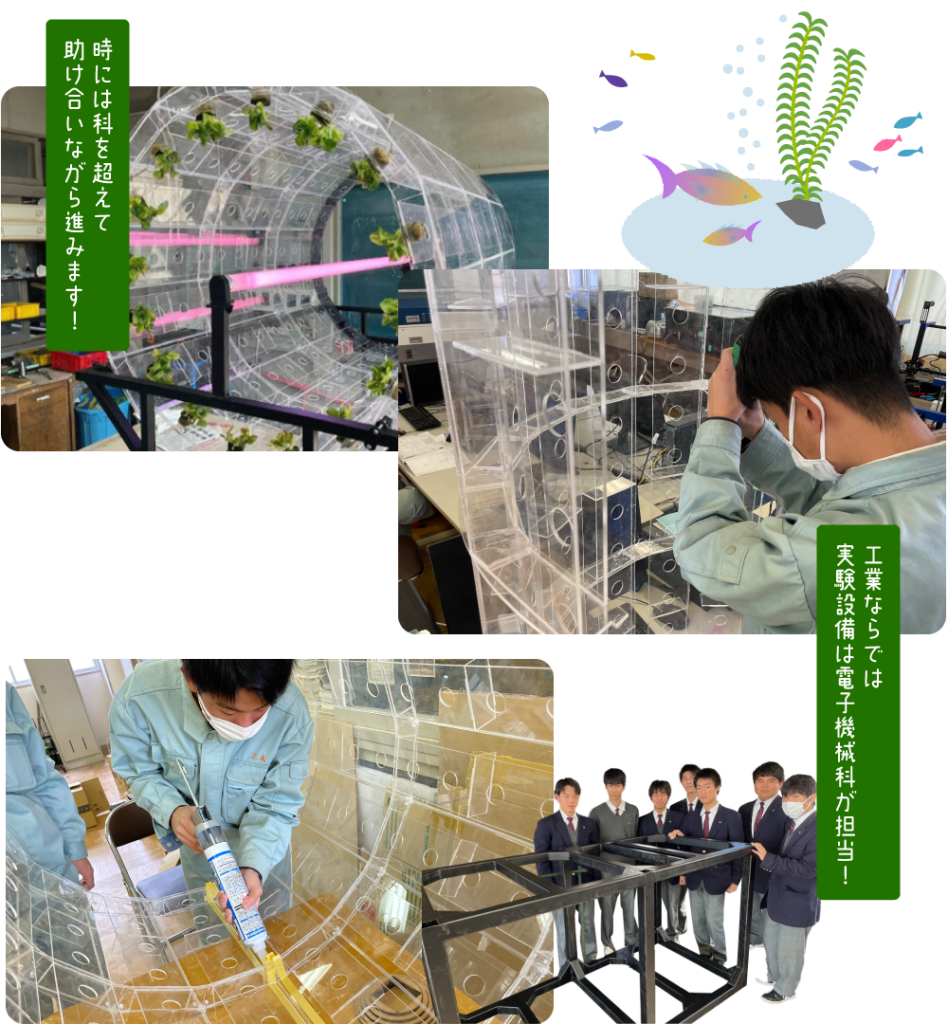

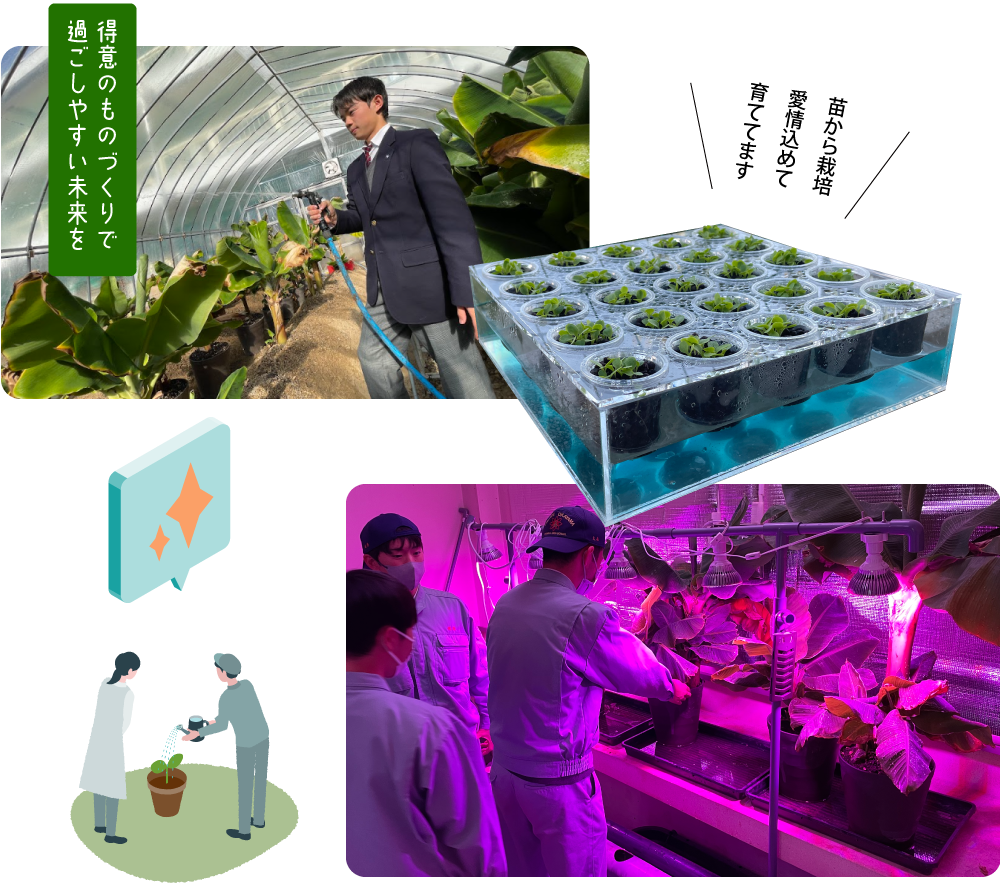

本校では教材の中にアクアポニックスと同時に『スマート農業』の研究があります。将来的な気候変動や人口変動に備えること、また宇宙空間での育成など食料課題に対して、自ら環境を構築しながら学習しています。

学校内で苗から栽培しています。冬場は温室が必要です。そこから、温度、湿度、土壌成分、飽差などをセンサで受信し、IoTで送風機や換気扇、暖房機などをコントロールします。ビニールハウスの組み立てから、制御のプログラミング、IoT機器の製作まで、一貫した製品作りに挑戦しています。バナナ栽培に適した環境を構築、維持することで、美味しいバナナを本校からお届けします。

メロンは水耕栽培も可能です。アクアポニックスとメロン栽培を掛け合わせたロマンあるシステムの構築を目指しています。またIoTのコントロールのために、本校でもAI(人工知能)の開発に取り組み始めています。アクアポニックスにおける水質管理は魚、植物ともに生命線となります。既存の制御系では対応できない場面が多く、自己学習や判断機能を持ったシステムが必要で、今後の研究課題です。真のモノづくりには多様な知識技能が必要です。東岡山工業高校は学科を越えて繋がっているので、理想的な技術者の資質を身につけることができます。さらに校種や企業、公官庁の枠を越えて、この輪は広がることでしょう。